東京へ行ってきた記録

公開 ( 更新)

3月7日, 8日(それぞれ金, 土) の日程で東京へ行ってきました。

今回の旅行では、出発の数週間前から、訪れたい場所をリストアップしていました。高校の一人卒業旅行でもあります。よって、せっかく東京へ行くのだから、そして1人で回れるのだから、自分が好きな場所・訪れてみたい場所はできるだけ巡りたい。そう考えて最終的に決めたのは以下でした。

出発

京都駅から新幹線で移動します。富士山が見える側の2席のうち窓側の予約済みの席に座ります。乗って30分くらいすると、窓の向こうに伊吹山が見えました。高校の校外学習でも訪れたことがありますが、毎度その迫力に圧倒されます。また、その麓の工場が良い雰囲気でとても良かったです。車掌が日本語の発音のままの英語でアナウンスしていて驚きました。名古屋駅に一時停車し発車、静岡県に入ります。茶畑が見え、それから少しすると富士山が見えました。

実際には撮った写真に比べて遥かに大きく見え、尾根や谷、そしてそこに積もった雪などが明瞭に視界に迫ってきて驚きました。40分程度が経過し、品川駅に一時停車、発車して10分程度で東京駅に到着しました。

東京駅を出発、まずは国立国会図書館へ向かいます。東京駅から徒歩で行けそうな距離だったので徒歩で向かいました。東京国際フォーラムの方向へ歩きます。東京駅を出て正面の方には服飾店などがあったのに対し、こちら側には個人やチェーンの飲食店が通りに多く並んでいました。

しばらく歩いていくと、日比谷公園に入りました。

都心のビル群のなかにこういった植物に囲まれることができる場所があるのは嬉しいです。公園を通り過ぎ、警視庁本部庁舎の横を歩いていくと、国会議事堂が見えました。滋賀県民である私にとっては非常に既視感があり、妙な感覚でした。

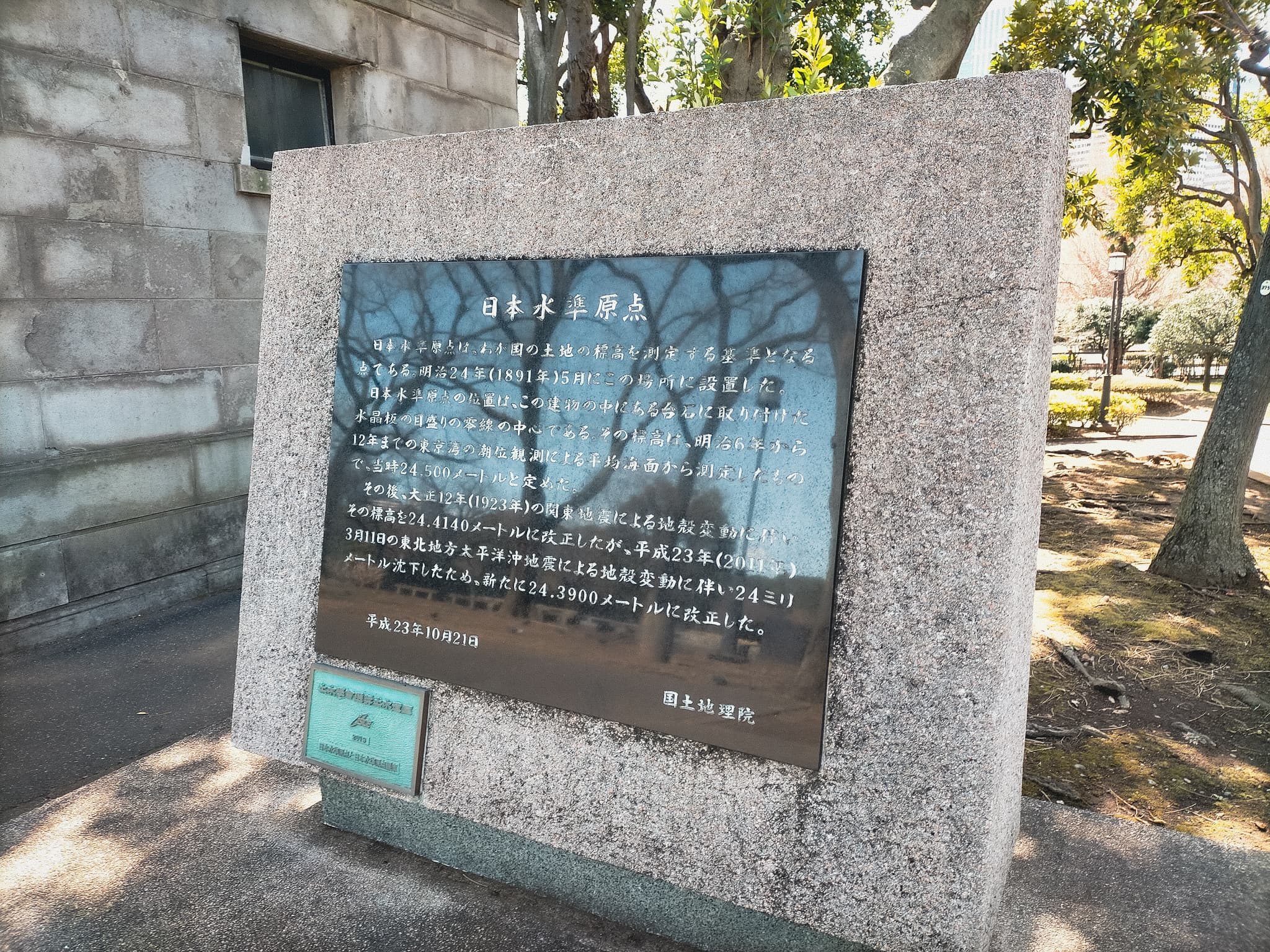

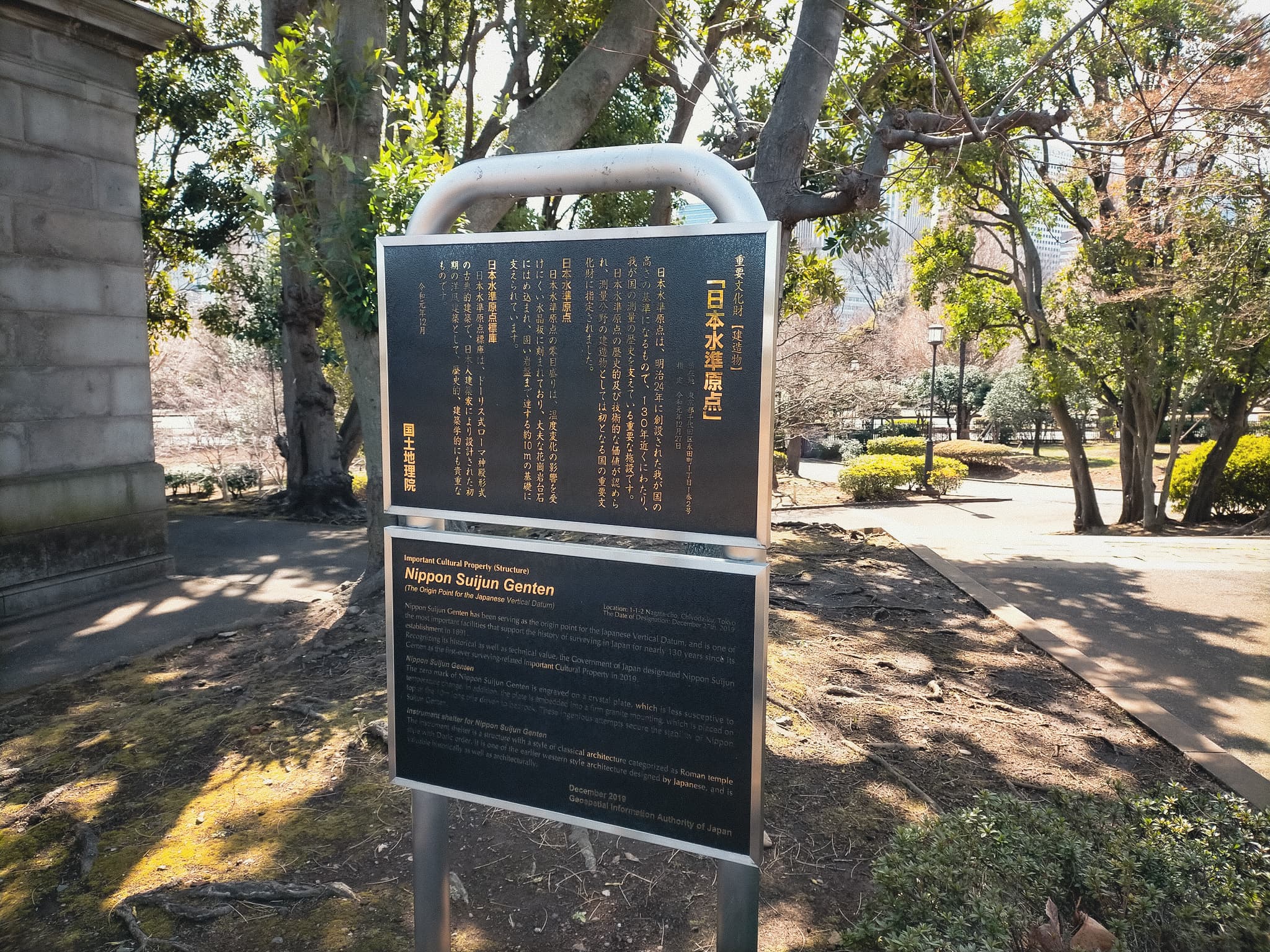

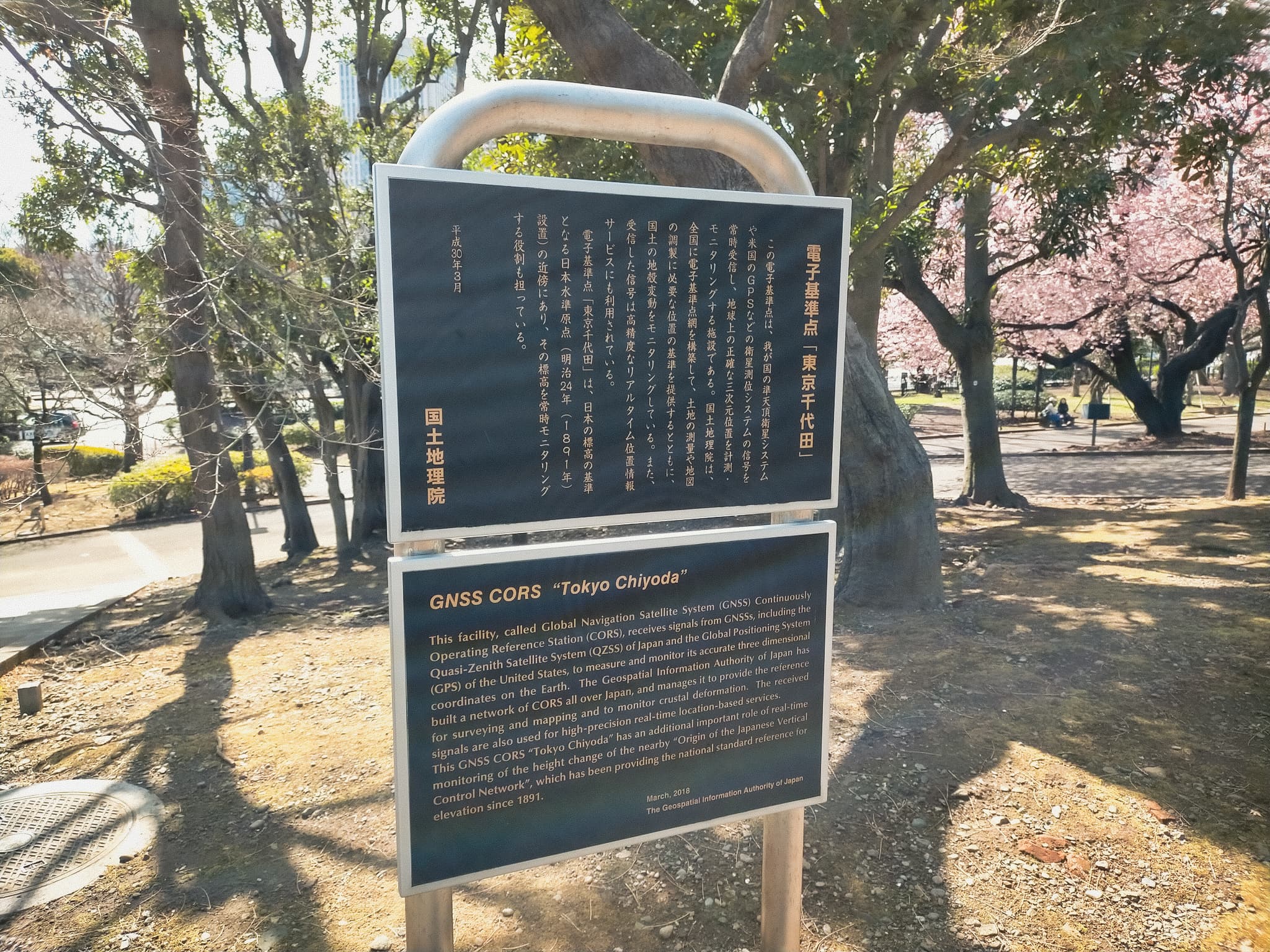

そして国土交通省の横を通り過ぎ、交差点を渡って国会前庭の側を歩いていきます。少し立ち止まって Google Map を眺めてみると、国会前庭の北地区に日本水準原点と電子基準点「東京千代田」のピンがあることに気づきました。せっかくだから寄ってみようと思い寄ります。「国会前庭」ではありますが、一般の人々が自由に出入りできるようになっていました。入って少し歩くと、日本水準原点標庫の前に来ました。

今回東京に来た目的はこれらを見ることではないので、これらについて詳細に述べるのはやめておきます。次の電子基準点「東京千代田」についても同様です。余談ですが、上記4枚のうち3枚はレタッチする前のものをウィキメディア・コモンズにアップロードしておきました。Category:Japanese Vertical Datumのページ最下部あたりの末尾に「2025」とあるファイル群です。うち石碑については、2018年に日本水準原点と日本水準原点標庫が土木学会選奨土木遺産に認定された際に石碑に変更が加えられたのに対し、ウィキペディア日本語版の記事では2012年当時の画像が使われていたため、私が撮影したものに更新しておきました(差分)。

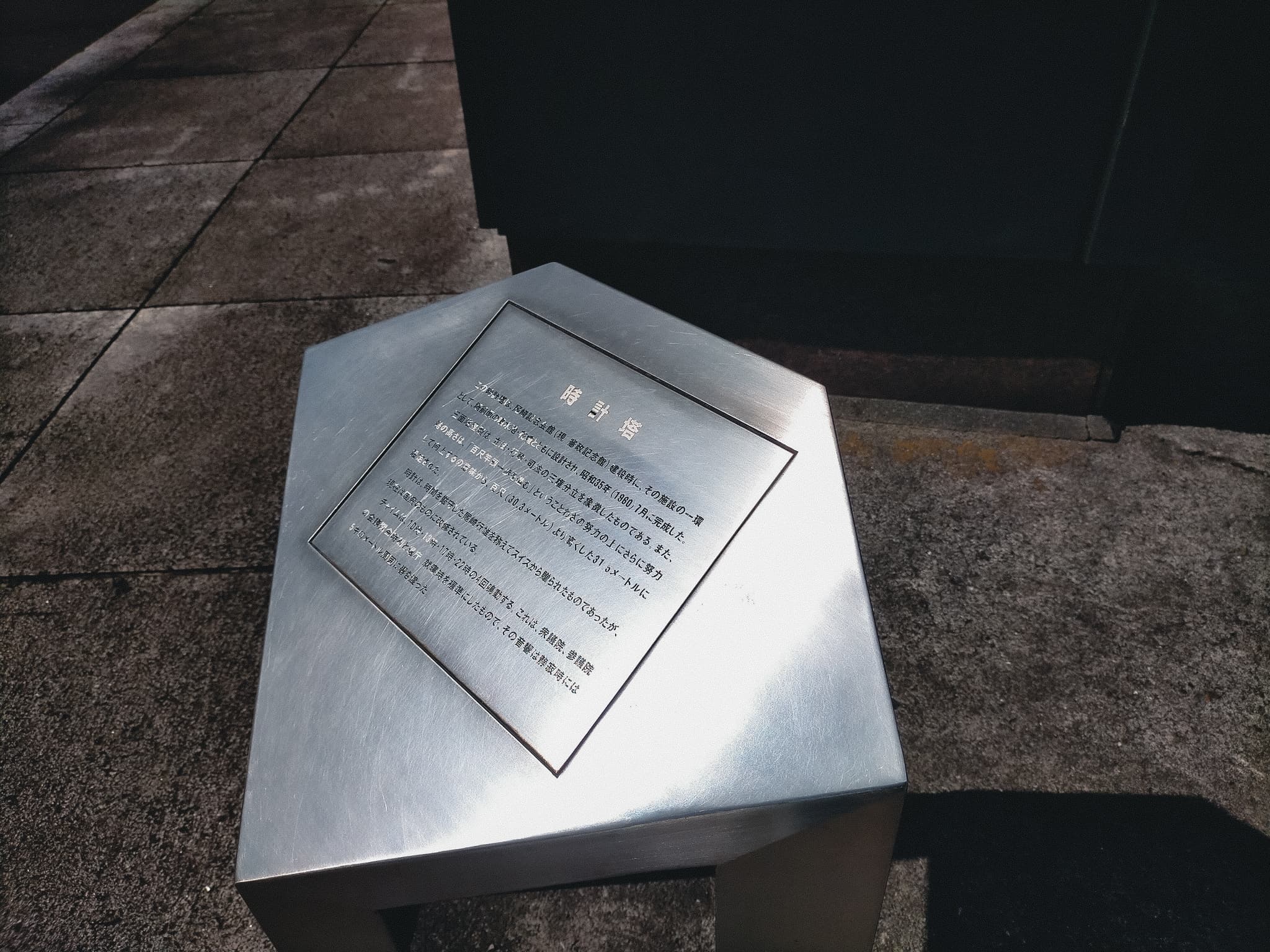

敷地内に時計塔もあったのでその写真も置いておきます。

国会前庭を出て、国会図書館へ歩いていきます。

国立国会図書館

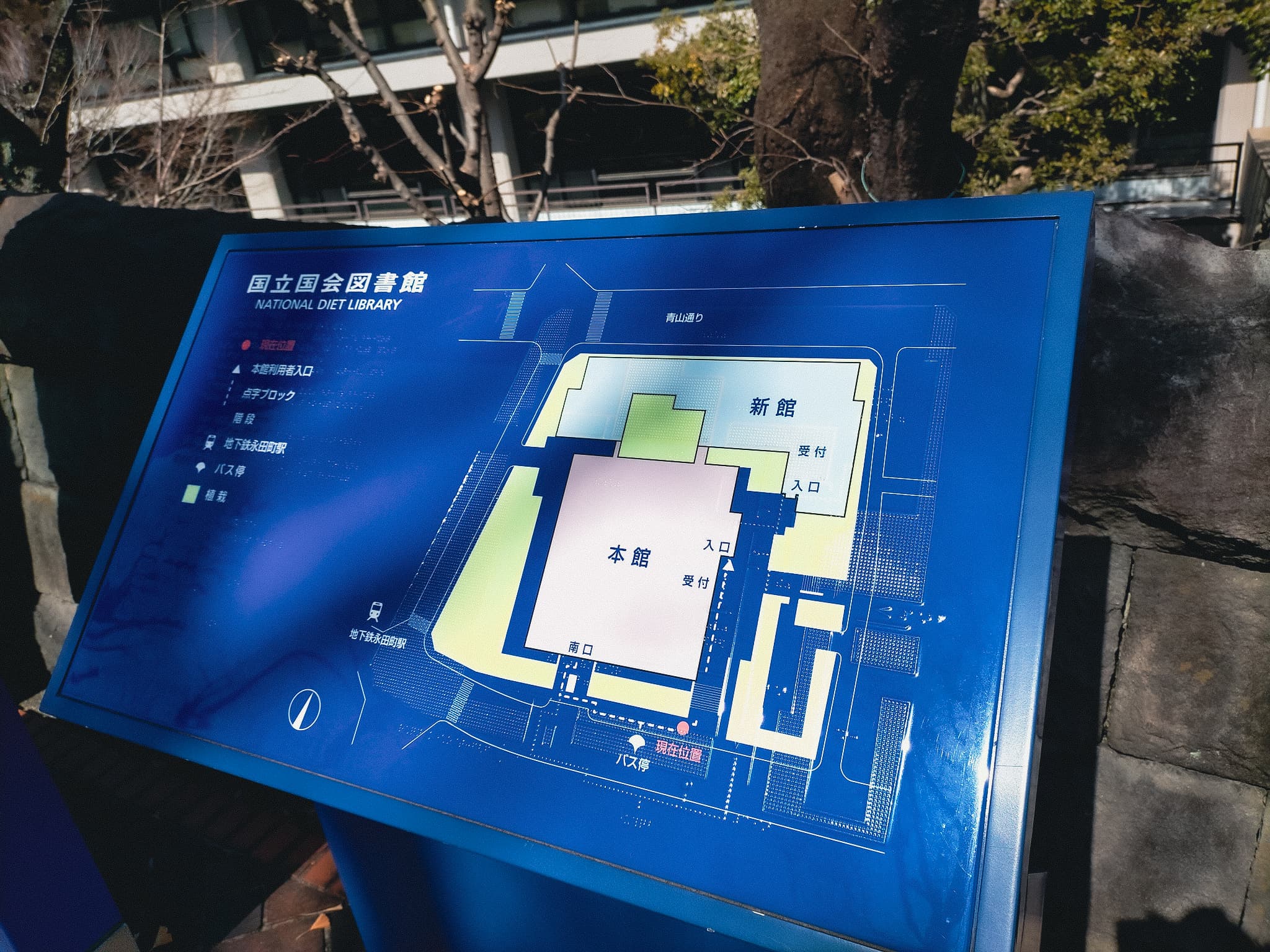

国会図書館に到着しました。門が閉じているように見えますが、案内図近くの部分が開いています。私が何枚か外観の写真を撮っているうちに、次々と人が入っていきます。やはり観光目的で来る人は少ないのでしょう。そうして写真を撮っていた私ですが、もちろん観光目的ではありません。今回は主に3つ、閲覧したい資料があります。以下です。

- コンプティーク 編『オフィシャルファンブック 涼宮ハルヒの公式』(2006年発行、角川書店)ISBN 4-04-853991-4

- 『アカイイト 設定解説ファンブック』(2004年発行、ジャイブ)ISBN 978-4-86176-056

- 『「serial experiments lain」BOOTLEG/竹本晃』(1999年発売)

先に書いておきますが、これらのうち3つ目については予定していた滞在時間の関係上閲覧できませんでした。また、館内の写真は撮影禁止となっているためありません。さて、初めて利用する際には利用者登録が必要になります。利用者登録は新館で行われているため、新館へ向かいます。

新館へ入り、自身の情報を書類に書いて受付に提出すると受付番号と「来館利用上のお願い」[注釈 1]を渡されました。この書類には館内への持ち込みが禁止されているものが書かれていましたが、スマートフォンなどの携帯電話については禁止行為が書かれているものの持ち込みについては明記されておらず、わかりづらかったため、番号が呼ばれ利用者カードおよび利用者IDに対応する初期パスワードが書かれた書類を受け取る際に一応訊いてみると、カメラ機能を使わず、マナーモードにしておけば持ち込み可とのことでした。受付を去り、奥へ進むとロッカーがあるので、そこへ館内への持ち込みが禁止されているものを預けます。ロッカーを閉じて鍵をかける際に100円硬貨を入れる必要があり、ロッカーの鍵を開ける際にその100円硬貨が出てくる、という形式になっていました。また、メッシュ状の生地のトートバッグが貸し出されています[注釈 2]。これは持ち込み可である飲料や筆記用具を入れるのに便利でした。

ロッカーのある部屋を出て、本館へ向かいます。駅の改札のようなものに利用者カードをかざして入ると、前方には大きな吹き抜けがあり、左を見るとパソコンが数十台以上並んでいます。空いていた席に座ると、机の上には利用マニュアルがありました。図書の閲覧の申請方法などが詳しく書かれています。パソコンのカードリーダに利用者カードをタッチするとパソコンが起動し自動的にブラウザが立ち上がり、国立国会図書館サーチが開かれます。ブラウザはFirefoxが使われていました。また、国会図書館では開架されている図書はほとんど無く、申請をしない限り図書の貸出は行われていません。国立国会図書館サーチで閲覧したい図書を検索し、閲覧の申請をして1階のカウンターで受け取り閲覧する、という形式になっています。

閲覧する目的と申請

ここで、以下の資料を閲覧する目的について述べておきます。

- コンプティーク 編『オフィシャルファンブック 涼宮ハルヒの公式』(2006年発行、角川書店)ISBN 4-04-853991-4

- 『アカイイト 設定解説ファンブック』(2004年発行、ジャイブ)ISBN 978-4-86176-056

- 『「serial experiments lain」BOOTLEG/竹本晃』(1999年発売)

まず、『オフィシャルファンブック 涼宮ハルヒの公式』について。私は高校1年生の時以来、高校生活の間で暇を見つけてはWikipedia日本語版の編集をしていました。日々編集して様々な記事に目を通すなかで、記事『涼宮ハルヒの憂鬱 (アニメ)』が良質な記事に推薦された際の選考におけるコメントが目にとまりました。たしかに、このコメントにて指摘されている箇所を見てみると「本作の構成会議は琵琶湖で行われており」と書かれているのみであったため、意味が理解しづらいように思いました。よって、その段落の出典として示されていた当該書籍の該当箇所を確認し、場所の詳細を確認して加筆しようと考えました。

次に、『アカイイト 設定解説ファンブック』について。これもWikipedia日本語版関連です。記事『アカイイト (ゲーム)』のノートページにおける当該記事の著作権に関する議論が目にとまり、ゲームのパッケージ等については述べられているものの、関連する商品として当該書籍については確認されていないようだったため、書籍に該当する文章が存在しないかどうかを確認し、この議論に情報提供する形で参加しようと考えました。

そして、『「serial experiments lain」BOOTLEG/竹本晃』について。これは上の2つとは異なり、ただ単に一度閲覧してみたかったからです。これは1998年に展開されたメディアミックス作品『serial experiments lain』のファンディスク的な商品であり、現在では新品を手に入れるのが非常に困難なものです。私はこの作品として展開されたメディアのうち、映像作品としての lain を昨年の4月ごろから今回の東京への旅の数日前にかけて最終話である13話まで観ており、純粋に作品が好きであるため、保存状態が良く新品に近い状態の商品がどのようなものか外観だけでも閲覧してみたい、と思っていました。

以上がそれぞれの資料を閲覧する目的です。さて、まず私は『オフィシャルファンブック 涼宮ハルヒの公式』および『アカイイト 設定解説ファンブック』を閲覧しようと閲覧の申請をしました。申請した書籍がカウンターに用意されるまでには30分ほどかかる、というように表示されていたため、その間に昼食を済ませることにしました。

食堂と売店

国会図書館には食堂があります。私には以前から気になっていたメニューがありました。「国会図書館カレー」です。以下のブログを高校の教室で iPad から読んで以来、その見た目のインパクトに惹かれ、国会図書館を訪れる際には絶対に食べたいと考えていました。

- 国会図書館カレー - 石仏石神を求めて(2024-08-06、nagatorowo2.hatenablog.com)

ただし、前述したように館内は撮影禁止です。食堂は黙認、というか許容される範囲であることは明らかではありますが、念のため今回私は撮影しませんでした。食堂は食券制でした。食べてみると、味としては先のブログ記事にもあったように、町の食堂で提供されるカレーライス、といった感じでした。じゃがいもについては本当にホクホクで、むしろ少し待たないと食べられる温度に下がらないほどに熱く、美味しかったです。食堂は6階にあり、大きな窓が設けられているため、眺めも良い感じでした。また、天井にはテレビが等間隔でいくつか設置されており、NHKのニュースが放映されていました。

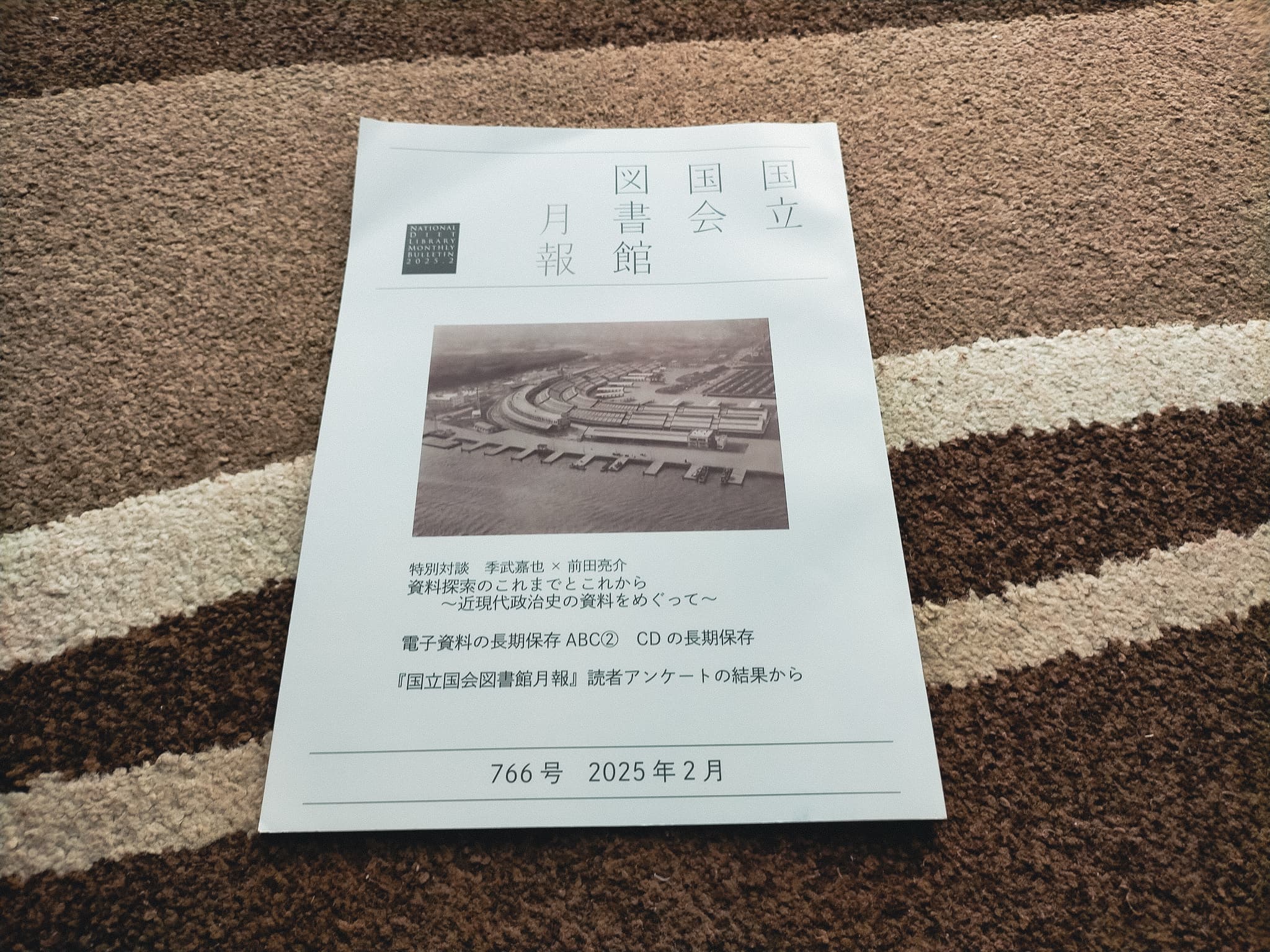

同じ階には売店もありました。寄ってみると、コンビニ同様に多様な商品が置いてあり、お土産からインスタント食品にお菓子、筆記用具や事務用品、そして国会図書館や国会議事堂グッズなど、狭めの空間にぎっしりと陳列されていました。私はここで、いくつかの事務用品に加え、記念に『国立国会図書館月報』の令和7年2月号と『国会議事堂 新ガイドブック』を購入しました。

閲覧

階段を下っていき、パソコンを利用していた階に戻ります。ここには点々と、利用者カードをかざすと自分が行った閲覧の申請についての現在の状態を確認することができる機械が置いてあり、それで確認してみると既に2階の図書カウンターに用意されているようです。2階の図書カウンターへ行ってみると、最初にパソコンで閲覧を申請した階に比べてさらに多くの机と椅子がカウンターの周りにあり、さらにそのほとんどの椅子が使われており、驚きました。図書カウンターで先の2冊を受け取り、席を探して座りました。

まずは『オフィシャルファンブック 涼宮ハルヒの憂鬱』から。Wikipediaの記事中の該当箇所で出典として示されていたページを開いてみると、確かにその通りで、監督の石原さんは「一回目の琵琶湖でやった構成会議」としか述べておらず、特に注釈などは加えられていませんでした。ほかのページにも全て目を通しましたが、場所の詳細については特に書かれていませんでした。よって予定を変更し、Wikipediaの記事には一回目の構成会議が行われた場所について、該当箇所の文章に注釈を加える形で加筆することに決め、3日後に加筆しました(差分)。

次に、『アカイイト 設定解説ファンブック』を。これについては調べるべきページが不明であるため、初めのページから読み進めていきました。結果的に、この書籍にはWikipediaの議論にて挙げられている文章(以下、「例の文章」とします)に一致するものは全く見つけられませんでした。ここで、『アカイイト』の記事ページ中の関連商品節を見て、このほかにも2冊、発売されている書籍があったことを思い出しました(『アカイイト : 絆の記憶』、『アカイイト&アオイシロ公式アートワークス』)。私は国会図書館を訪れる2週間ほど前に閲覧したい資料のリストを作成していましたが、これら2つについては例の文章が書かれている可能性は薄いだろうと判断してリストには入れていませんでした。しかし設定解説ファンブックには一致する文章がないとわかった今、ここでこれら2冊を閲覧せずに帰るのはもったいないと考え、先の2冊を返却したうえでそれら2冊の閲覧の申請をしました。

- サクセス 原作、遠谷湊 著『アカイイト : 絆の記憶』Jive character novels(2005年発行、ジャイブ)ISBN 4-86176-166-2

- サクセス 著『アカイイト&アオイシロ公式アートワークス』Jive fan book series(2009年発行、ジャイブ)ISBN 978-4-86176-617-6

しばらく待ってそれら2冊を受け取って席に戻り、確認してみると、やはりそれら2冊はそれぞれの小説と画集という内容以外の事柄についてはほぼ含まれておらず、どちらも数十秒で例の文章に一致するものがないことを確認し終えました。一応ここで書いておきますが、ここまでで閲覧した合計4冊について、その全てにブックカバーがつけられていない状態でした。そういった形で保存されることになっているのでしょうか(調べても特に関連する情報を見つけられませんでした)。ハルヒの方はほぼ可能性がないとしても、アカイイトについてはもしかすると、特にストーリーについては、例の文章がカバーに書かれていた可能性はあると思います。しかし前述の通り、ブックカバーに書かれていた情報については閲覧できなかったため、今回は確認することは叶いませんでした。また、現在はこれら『アカイイト』の書籍について確認した内容について、Wikipediaの議論に情報提供する形では未だ参加していません。私自身このゲームについては未プレイであり、議論に参加するならばストーリー節などの文章の案を出す必要もあると考えられることから、一度すべてのルートをクリアした上で議論に参加しようと考えています[注釈 3]。

合計4冊を確認し終え、ここで時計を見てみると、予定の滞在時間を約4時間オーバーしていました。よって lain BOOTLEG については閲覧することを諦め、国会図書館を去ることにしました。

川崎へ電車で移動します。この日は私がファンである VTuber のイベントがラ チッタデッラにて開催される日であり、それに参加するためです。これ以降のこの日の内容については、私の別名義 _juten10x での以下の記事を参照ください。

- 初参加, ばくたん。2025 感想 | u.juten10x.net(2025-03-13、u.juten10x.net)

NTT ICC

3月8日です。川崎駅から電車で初台駅へ移動します。

初台駅へ到着しました。駅から出てみると、そこには以前にヴァーチュアル初台[注釈 4]で見た通りの風景が広がっていて、感動しました。あの巨大な人型のオブジェがあり、仮想空間で聴いたことのある曲が流れていて、アイボリーを基調とした壁に囲まれています。私は ICC の正確な場所を把握していなかったため、とりあえずヴァーチュアル初台で ICC らしい場所へ歩いた記憶から歩いていくことにしました。少し歩くとあの奥行きのある階段が見え、嬉しくなって駆け足で数段飛ばしながら上って行きました。上のほうに着き、扉を開けてみるとエスカレータが見え、地図を確認すると ICC は数階上がったところにあるようでした。途中の階で今から観る展示のチラシを手に入れつつ上がっていくと、 ICC のロゴが描かれた旗が見えました。そして ICC のある階に到着、中へ入ると予想以上に多くの人が並んでいました。私は事前に予約していたため、予約済みの列のほうへ並びました。周りの来館者たちの会話からは、今回の evala さんの展示についての話などが聞こえてき、会話内容から察するに、どこかの芸術大学の教授とそのゼミの学生で来ている人たちもいるようでした。また、(私の記憶が正しければ、)その後にその芸術大学の教授らしい方は少し前方の階段横である方と挨拶しておられたのですが、そのある方というのが畠中実さんであったことに、先日以下の記事を読んでいて、記事中の写真から初めて気づきました。

- 音を造形する サウンドアートの現在形 「evala 現われる場 消滅する像」座談会[前編] | MACC – Media Arts Current Contents(2025-05-22、macc.bunka.go.jp)

- 音を造形する サウンドアートの現在形 「evala 現われる場 消滅する像」座談会[後編] | MACC – Media Arts Current Contents(2025-05-22、macc.bunka.go.jp)

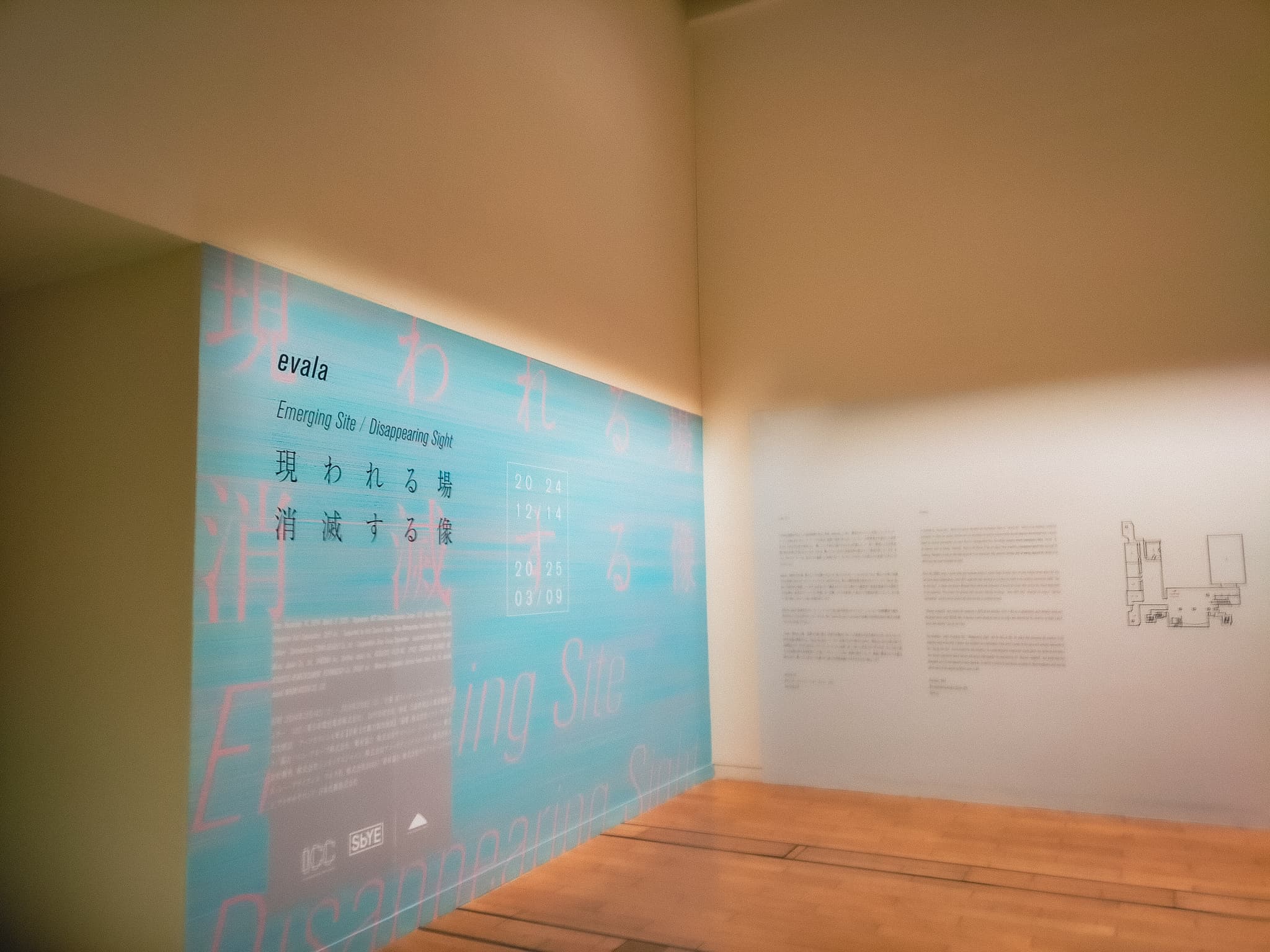

事前予約した際に発行されたコードをカウンターで提示し、チケットを受け取って奥で荷物を預け、展示へと向かいます。階段を上がると、マシュマロモニターやHIVE視聴スペースなどが見え、奥には今回観る展示『evala 現われる場 消滅する像』の入口がありました。

鑑賞

10月5日追記

いずれ以降の部分を書こうと考えていたのですが、忙しさを理由に先延ばしにしているうちに東京を訪れてから半年ほどが経過していました。これにより当時の記憶が薄れてきてしまっているため、ここからは特に印象に残っていることを書きます。

ICC

展示のなかで最も惹かれた作品は《Inter-Scape “slit”》でした。展示の入口横にサウンドアート年表があり、始まりがジョン・ケージの《4分33秒》とされていたことが印象に残りました(この年表はウェブ版として公開されています: evala×ICC×サウンド・アート年表)。メディアアートに非常に強い関心がある私にとっては、NTT ICC は本当に憧れの場所でした。その場所を訪れることができただけでも素晴らしい体験だったと記憶しています。ミュージアムショップ的な場所には『現代音楽史』[書誌情報 1]のほかに、 evala や坂本龍一についての本に並んでユリイカの長谷川白紙特集[書誌情報 2]が棚に収まっていて、当日のメモより引用すると「めっちゃびっくりしたし嬉しかった」です。私は昨年から長谷川白紙のファンであり、2ndアルバム『魔法学校』は発売日にタワーレコード京都店へ足を運んで買いました。この書籍もその時期に購入したと記憶しています。ここでは、『現代音楽史』を購入しました。

中野ブロードウェイ

ここへ行こうと思った1番の動機としては、現在の秋葉原はすでに観光地と化してしまったが、中野ブロードウェイはレトロな傾向が強いがかつての秋葉原にあったサブカルチャーの空気はここに残っている、というような内容のテキストを様々な場所で目にしたことが挙げられます。歩いていると凝ったメイクをして華やかな衣装をまとった方をたまに見かけました。4階の Tonari no Zingaro と2階の純喫茶ジンガロを外から少し眺めました。建物全体に良い意味でのカオスがありました。

昼食を地下1階の「レインボウスパイス カフェチャイストール」でいただきました。美味しかったです。

以下の書籍を「まんだらけ 本店」で購入しました。

- 江口寿史(芸術新潮編集部 編)『This is 江口寿史!!』とんぼの本(2023年発行、新潮社)ISBN 978-4-10-602304-0

- 江口寿史『ストップ!! ひばりくん! vol.1』双葉文庫名作シリーズ(1995年発行、双葉社)ISBN 4-575-72018-6

- 江口寿史『ストップ!! ひばりくん! vol.2』双葉文庫名作シリーズ(1995年発行、双葉社)ISBN 4-575-72019-4

- ZUN、比良坂真琴『東方三月精 〜 Oriental Sacred Place 1』(2010年発行、角川書店)ISBN 978-4-04-854455-9

- ZUN、比良坂真琴『東方三月精 〜 Oriental Sacred Place 2』(2011年発行、角川書店)ISBN 978-4-04-854617-1

- ZUN、比良坂真琴『東方三月精 〜 Oriental Sacred Place 3』(2012年発行、角川書店)ISBN 978-4-04-120157-2

タワーレコード渋谷店

外観が特に印象的で、一度は訪れてみたいと思っていました。

ここで購入したものは以下です。

- 長谷川白紙『エアにに』MMCD-20032

- サカナクション『シンシロ』VICL-63224

- Crescendo Music 20

- 江口寿史 × TOWER RECORDS エコバッグ レッド

先述の通り、私は長谷川白紙のファンであり、『エアにに』は長谷川白紙の1stフルアルバムです。『シンシロ』は長谷川白紙が最初に購入したCDです[出典 1]。また、私はサカナクションをNHKスペシャル「山口一郎“うつ”と生きる~サカナクション復活への日々~」で知り、特に映像で観た楽曲「ネイティブダンサー」にその時期のサカナクションを取り巻く状況も相まって強く惹かれました。以上の理由から、これらのアルバムを手に入れたいと思っていました。

Crescendo Music 20 はイヤープロテクターです。ライブハウスなどで行われるライブやコンサートにおいて、観客が受ける音量は非常に大きく、難聴になる事例もあります。例として、以下の記事が挙げられます。

- ライブによく行く人(特に女性)は耳栓を買ったほうがいい~ライブ難聴で耳が聞こえなくなりました~ - 二度漬け禁止(2015-05-15、sauce3.hatenablog.com)

今年11月20日に WWW X で行われたライブ『WWW 15th Anniversary Peterparker69×長谷川白紙』には、このイヤープロテクターをつけて参加しました(余談ですが、これは自分にとって初の現地参加ライブでした)。会場に入ると既に多くの人が居り、まだ空いているほうの前方左側のスピーカーの近くで観ることにしました。このようにスピーカーの近くであったものの、公演中は特に音質に違和感を感じることなく、自然に聴くことができました。また公演終了後も耳に違和感はなく、約1か月経過した12月15日現在まで問題なく過ごせています。(この段落は 2025-12-15 の追記です。ライブは本当に最高だったので何か書きたいと思っていましたが(どちらのパフォーマンスも本当に素晴らしく、また公演の最後の Jeter と長谷川白紙による "Hey phone" は良すぎました)、やはり言葉にすると冗長になるのでやめておきます。参考: 2025-11-22のBlueskyでの投稿)

脚注

注釈

- ^ この時に渡されたものは当時Web上でも閲覧できましたが(WARPのアーカイブ)、現在はページが削除されています。2025年4月以降はおそらく最下部に「2025.4」と書かれているwww.ndl.go.jp/file/aboutus/outline/pamphlet/use_ndl_ja.pdfが使われていると思われます。

- ^ B5サイズ以上の不透明な鞄は館内への持ち込みが禁止されています。これはそれには該当しないものです。

- ^ もともと『アカイイト』『アオイシロ』のどちらも、リマスター版の発売が発表されたときに Steam のウィッシュリストに追加していました。

- ^ ヴァーチュアル初台とは、NTT ICCがある東京オペラシティの点群データをもとに作られた仮想空間のことです。詳細は次を参照ください。ダウンロード | ハイパーICC(hyper.ntticc.or.jp)、まんがでよむ たにぐち部長の美術部3D -ハイパー・ICC編-(okikata.org)

出典

- ^ 「長谷川白紙のルーツをたどる | アーティストの音楽履歴書 第11回」(natalie.mu)、2019年12月24日(2025年7月1日閲覧)。

書誌情報

- ^ 沼野雄司『現代音楽史』中公新書(2022年再版、中央公論新社)ISBN 978-4-12-102630-9

- ^ 『ユリイカ』第55巻、第17号(2023年発行、青土社)ISBN 978-4-7917-0441-5